Gegen den Strom: Europäische Kulturarbeit in Zeiten demokratischer Erosion

Was kann der Kulturbereich tun, wenn demokratische Grundlagen ins Wanken geraten? Der Versuch einer europäischen Einschätzung von Vittorio Bianco, Kulturarbeiter und aktueller Präsident des Europäischen Netzwerks kultureller Zentren, anlässlich der aktuellen Jahreskonferenz unter dem Motto „Gegen den Strom“.

„Es ist kein besonders guter Moment für unsere Welt, oder? Wir haben unser Jahreskonferenz europäischer Kulturzentren deshalb sehr bewusst unter den Titel „Gegen den Strom“, „Gegen die Gezeiten“ gesetzt. Die Gezeiten sind ein natürliches Phänomen, das vorhersehbar ist. Sie haben ihre Zyklen und werden vom Mond beeinflusst. Auch politische Ereignisse haben manchmal eine gewisse Regelmäßigkeit, bestimmte Zyklen. Tatsächlich weist dieser spezielle Moment in der Geschichte auffällige und beunruhigende Ähnlichkeiten mit der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen im letzten Jahrhundert auf. So haben wir im Jahr 2008 eine große Wirtschaftskrise erlebt, die an die Weltwirtschaftskrise von 1929 erinnert, und eine Pandemie, die an die Spanische Grippe von 1917 erinnert. Zudem erleben wir neue Massenkommunikationssysteme, die sich schnell entwickeln und einen enormen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung haben. Wir erleben eine Krise internationaler Organisationen und den Aufstieg nationalistischer Bewegungen. Wenn wir also sagen, dass wir gegen den Strom schwimmen, dann wollen wir dieser politischen Welle, dieser Flutwelle, die uns zu verschlingen droht, entgegenwirken.

Eine weitere Ähnlichkeit besteht darin, dass durch all diese Krisen die Arbeiter:innenklasse und die Mittelschicht schwer getroffen wurden, während die reichsten ein Prozent der Welt tatsächlich noch reicher geworden sind. Ebenso erleben wir wieder, dass politische Bewegungen im Aufwind sind, die versuchen, marginalisierte Stimmen und Minderheiten, aber auch Mehrheiten davon zu überzeugen, dass nicht die 1 %, die von der Krise profitieren, dafür verantwortlich sind, sondern eine andere marginalisierte Gruppe.

Im Kulturbereich versuchen wir oft, marginalisierten Gruppen eine Stimme zu geben. Dabei müssen wir jedoch bedenken, dass viele Menschen außerhalb unserer Blase diese marginalisierten Stimmen nicht als Opfer, sondern als Schuldige der Krise sehen. Wenn wir marginalisierten Stimmen wirklich mehr Gewicht verleihen wollen, sollten wir versuchen, Wege zu finden, wie sie miteinander sprechen, sich zusammenschließen und mit der Mehrheit, die eine andere Meinung über sie hat, in den Dialog treten können. Wir müssen einen Weg finden, aus unseren Blasen herauszukommen.

Natürlich gibt es auch Unterschiede zu damals. Es gibt viel mehr Krisen als in der Vergangenheit. Wir haben mehrere Umweltkrisen: Klimawandel, Biodiversität, Plastik und Luftverschmutzung. Und unser Zerstörungspotenzial ist viel höher.

Wenn wir diese Themen aufgreifen, sollten wir bedenken, dass wir als Kulturakteur:innen die Pflicht haben, uns für den Frieden innerhalb unserer Gesellschaft und zwischen unseren Nationen einzusetzen. Leider muss mensch, um Frieden zu schaffen, auch mit Feinden Frieden schließen, um marginalisierte Stimmen einzubeziehen und mit jenen zu sprechen, die dies nicht möchten. Das ist eine schwierige Aufgabe. Aber es ist eine Aufgabe, der wir uns als Kulturakteur:innen stellen müssen. Ich hoffe, dass wir im Austausch miteinander Inspiration und Wege finden, diese Aufgabe zu erfüllen.

Um den großen griechischen Dichter Yannis Ritsos zitieren: „Wir, mein Bruder, singen nicht, um uns von der Welt abzugrenzen. Wir singen, um die Welt zu vereinen.”

Vittorio Bianco – ist Mitkoordinator des Cecchi Point – Casa del Quartiere Aurora, einem multikulturellen Zentrum in Turin. Nach dem Beginn seiner Laufbahn in Umweltorganisationen mit Schwerpunkt auf Stadtökologie und nachhaltiger Entwicklung wandte er sich anderen Aspekten der Nachhaltigkeit im städtischen Kontext zu, wie sozialer Inklusion, Kultur und Gesundheit. Er ist aktuell Präsident der ENCC – dem Europäischen Netzwerks kultureller Zentren.

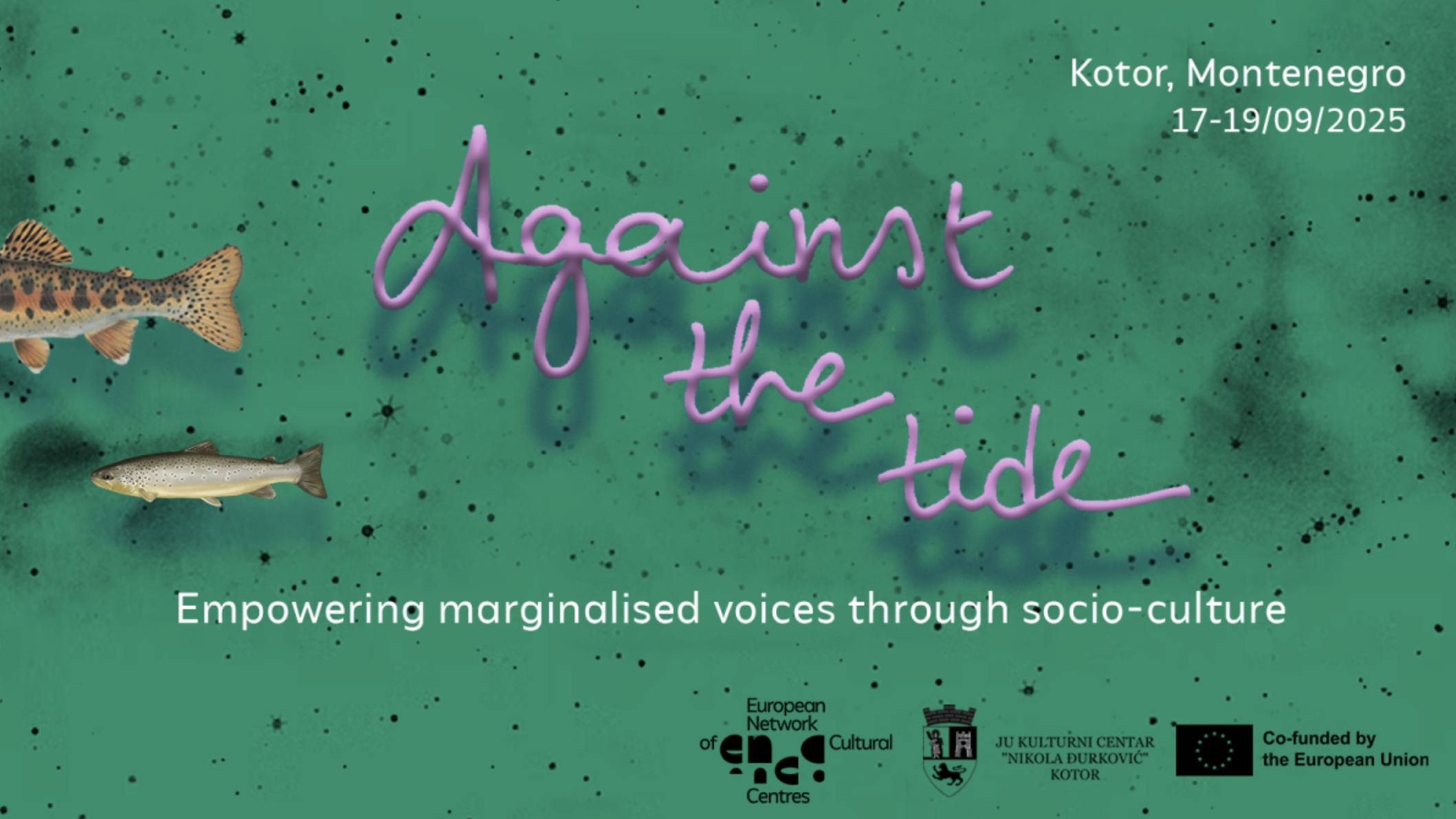

Jahreskonferenz der ENCC:

"AGAINST THE TIDE – Empowering marginalised voices through socio-culture"

17. – 19.09.2025, Kotor / Montegro

https://encc.eu/articles/against-the-tide-empowering-marginalised-voices-through-socio-culture

Tipp: Die Inputs und Anstöße der Konferenz sind unter dem Menüpunkt "Ressourcen" nachzulesen.