Das Große und Ganze: Die Kulturausgaben 2024 im Überblick

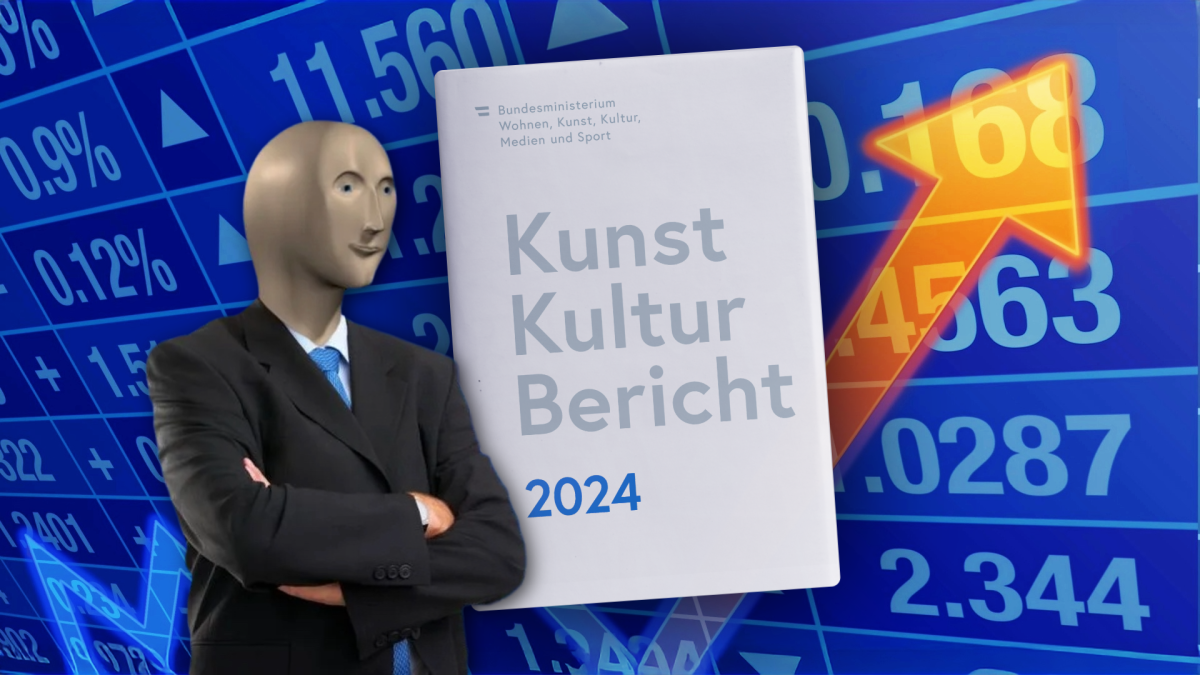

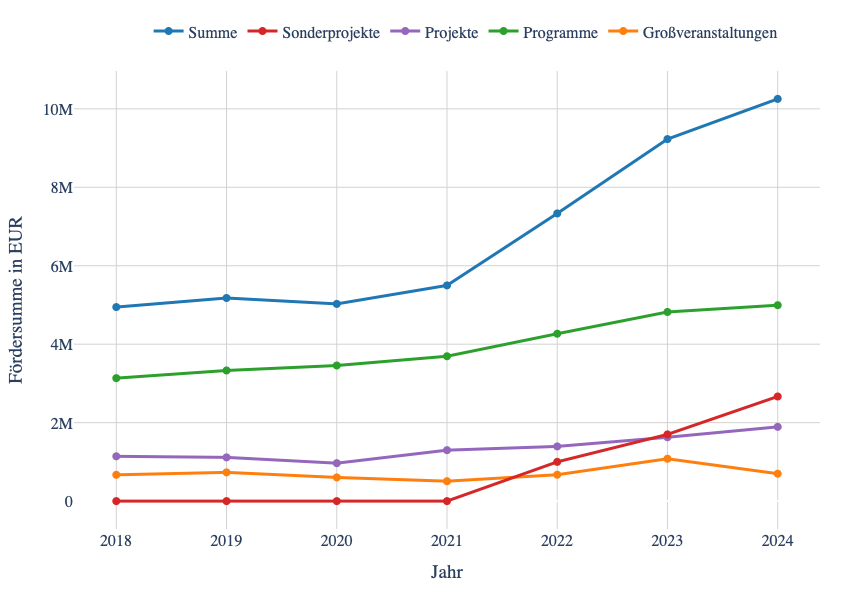

Das Gesamtvolumen der Kulturausgaben erreichte 2024 mit 632,49 Millionen Euro einen neuen Höchststand (+10,9% zu 2023). Auch wenn diese Steigerung beeindruckend ist, ändert sie nichts an der Fortschreibung der strukturellen Realitäten: Der überwiegende Anteil (55%) fließt in gesetzlich festgeschriebene Budgets für Bundestheater, Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek.

Abbildung 1: Verteilung der Gesamtausgaben, Quelle: Kunst- und Kulturbericht 2024

Die in der freien Kulturarbeit aller Sparten relevanten Förderungen nach dem Kunstförderungsgesetz1 – also jene Mittel, die nach künstlerischen und kulturpolitischen Kriterien vergeben werden können – machten 2024 insgesamt rund 29% der Kulturausgaben aus. Auch diese Mittel stiegen gegenüber 2023 deutlich an – um 33 Millionen Euro (+19,3%) auf insgesamt 185,6 Millionen Euro. Zahlen wie diese erwecken den Eindruck, die Förderlandschaft der vergangenen Jahre wäre ein Schlaraffenland gewesen, in dem statt Milch und Honig die Bundesgelder flossen. In der Breite der freien Kulturarbeit war von diesen Rekorden eher wenig zu spüren. Warum?

Große Zahlen mit begrenzter Aussagekraft

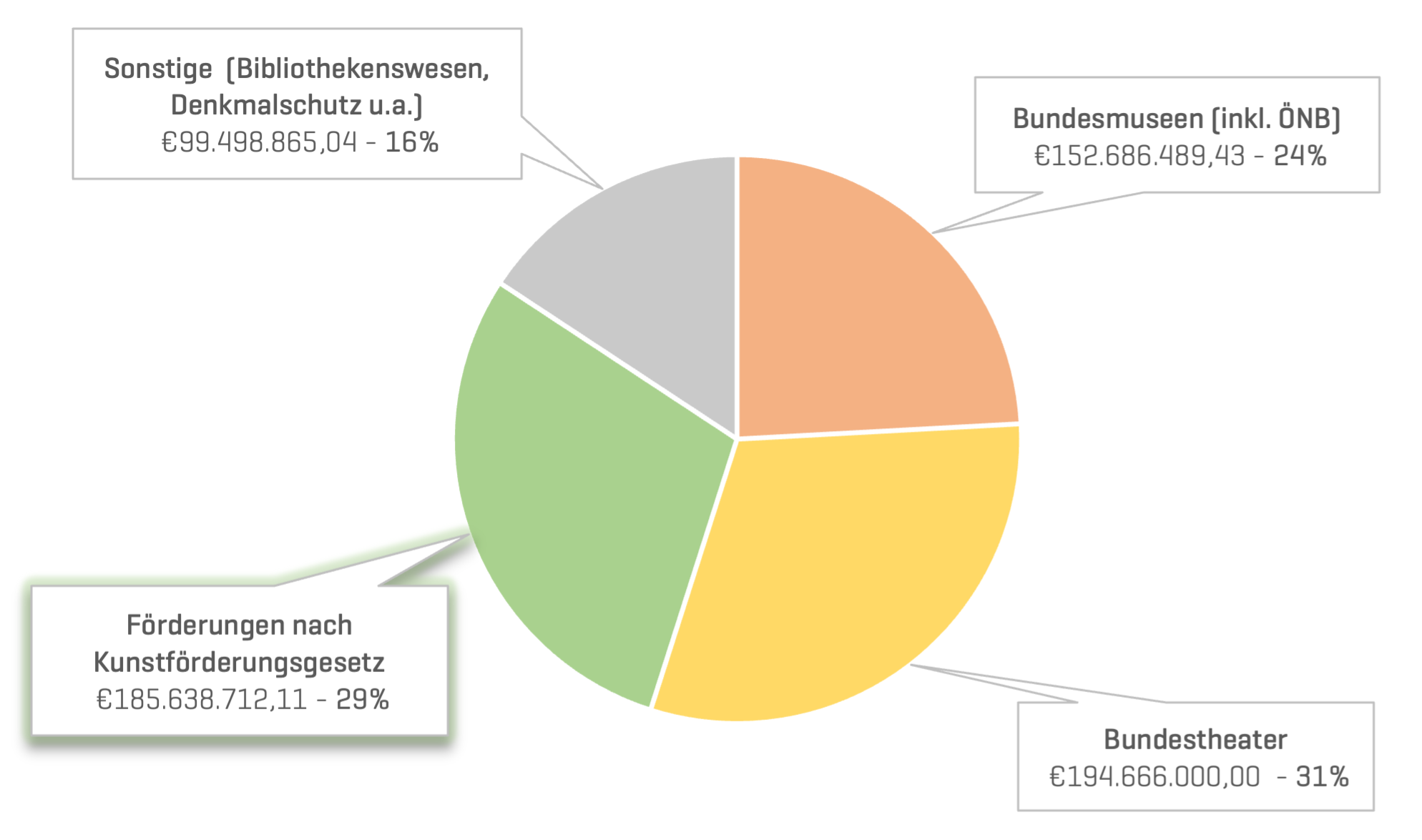

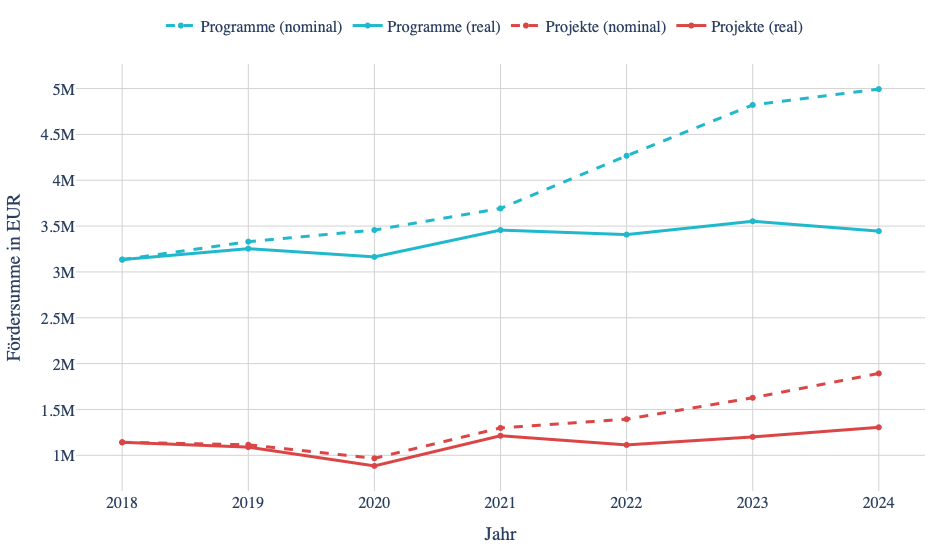

Die Steigerung der Gesamtsumme der Kunstförderungen hat nur bedingt Aussagekraft. Zum einen ist die Spartenverteilung zu berücksichtigen. So entfiel ein erheblicher Anteil der Mittel etwa auf das Österreichische Filminstitut und dort insbesondere auf die 2023 eingeführte Standortförderung ÖFI+ (2024: 36,75 Millionen Euro – mehr als die gesamte Förderung des Filminstituts im Jahr 2023).

Abbildung 2: Verteilung der Kunstförderausgaben nach LIKUS-Kategorien2 , Quelle: Kunst- und Kulturbericht 2024

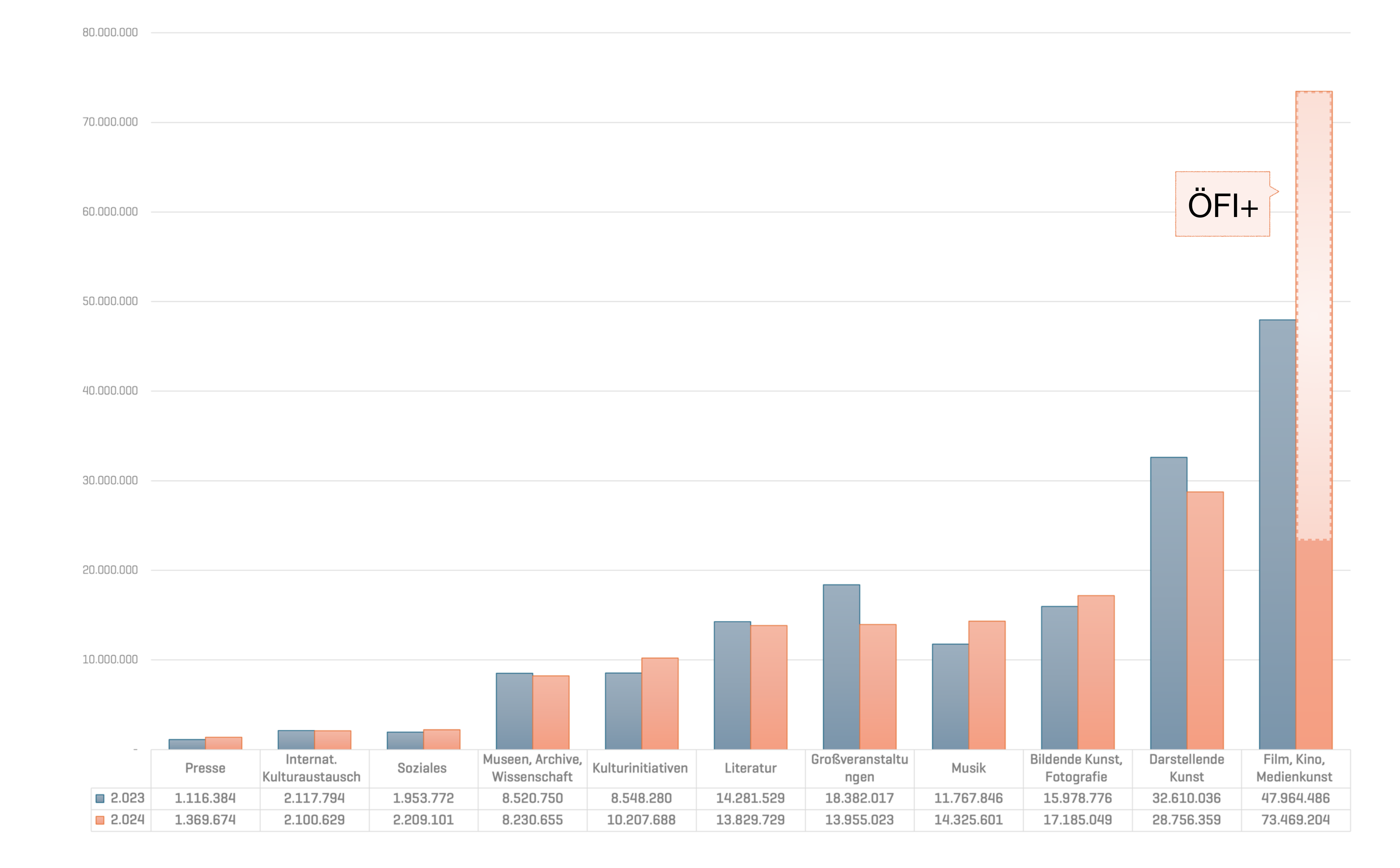

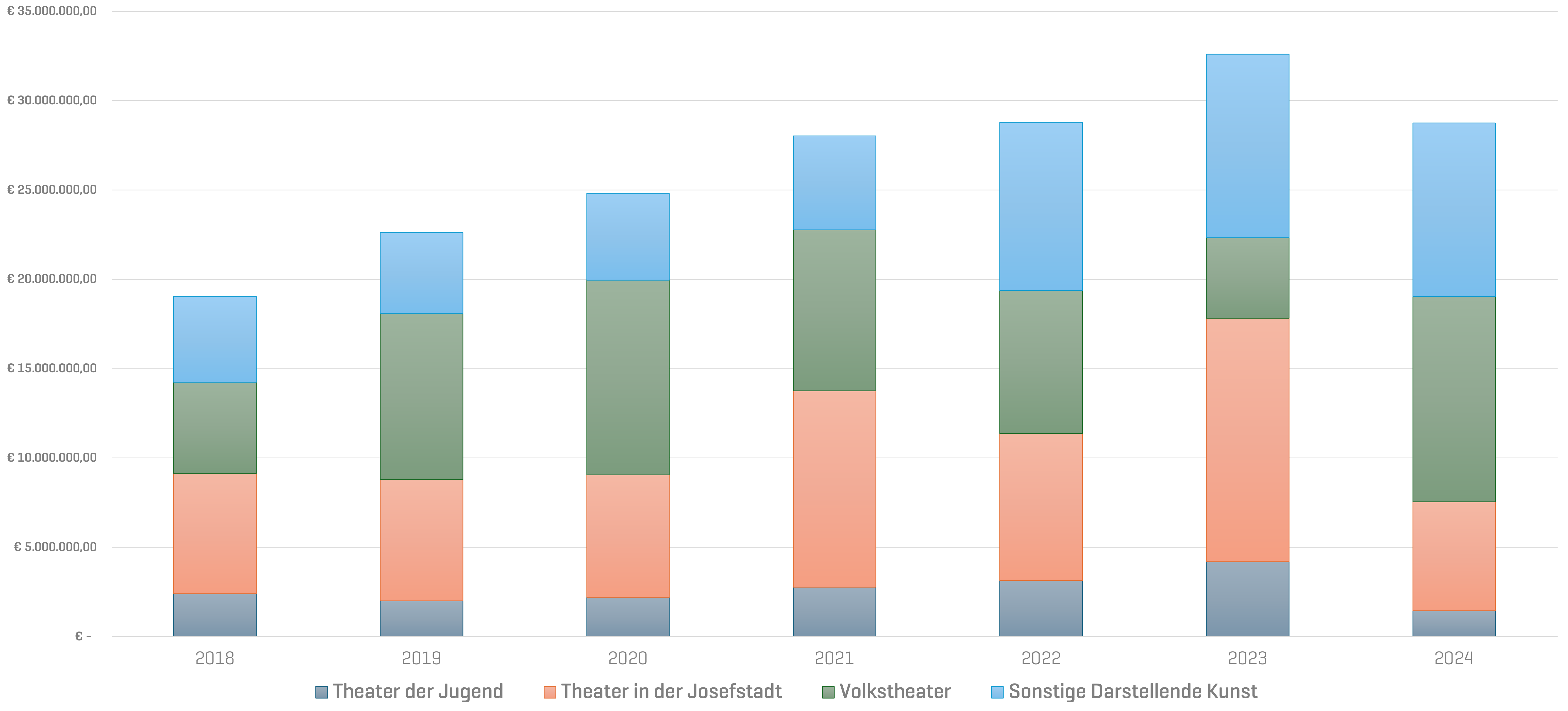

Zum anderen sind auch die ausgewiesenen Summen pro Sparte wenig aussagekräftig hinsichtlich der Förderung der Vielfalt der freien Szene. Exemplarisch lässt sich dies gut im Bereich darstellende Kunst illustrieren: drei Institutionen (Volkstheater, Theater in der Joesfstadt und Theater der Jugend) erhielten 2024 zwei Drittel der gesamten Fördersumme. Der Rückgang des Budgets gegenüber 2023 um fast 12% sagt daher wenig über die Entwicklung in der Breite der Szene aus. Die ist zwar tatsächlich auch gesunken gegenüber dem Vorjahr, die über die Jahre sprunghafte Entwicklung der Gesamtsumme wird jedoch durch Einmaleffekte wie Sanierungs- und Investitionszuschüsse weniger großer Förderempfänger stark verzerrt − in beide Richtungen.

Abbildung 3: Entwicklung im Bereich darstellende Kunst mit Einzelinstitutionen, Quelle: Kunst- und Kulturberichte 2018-2024

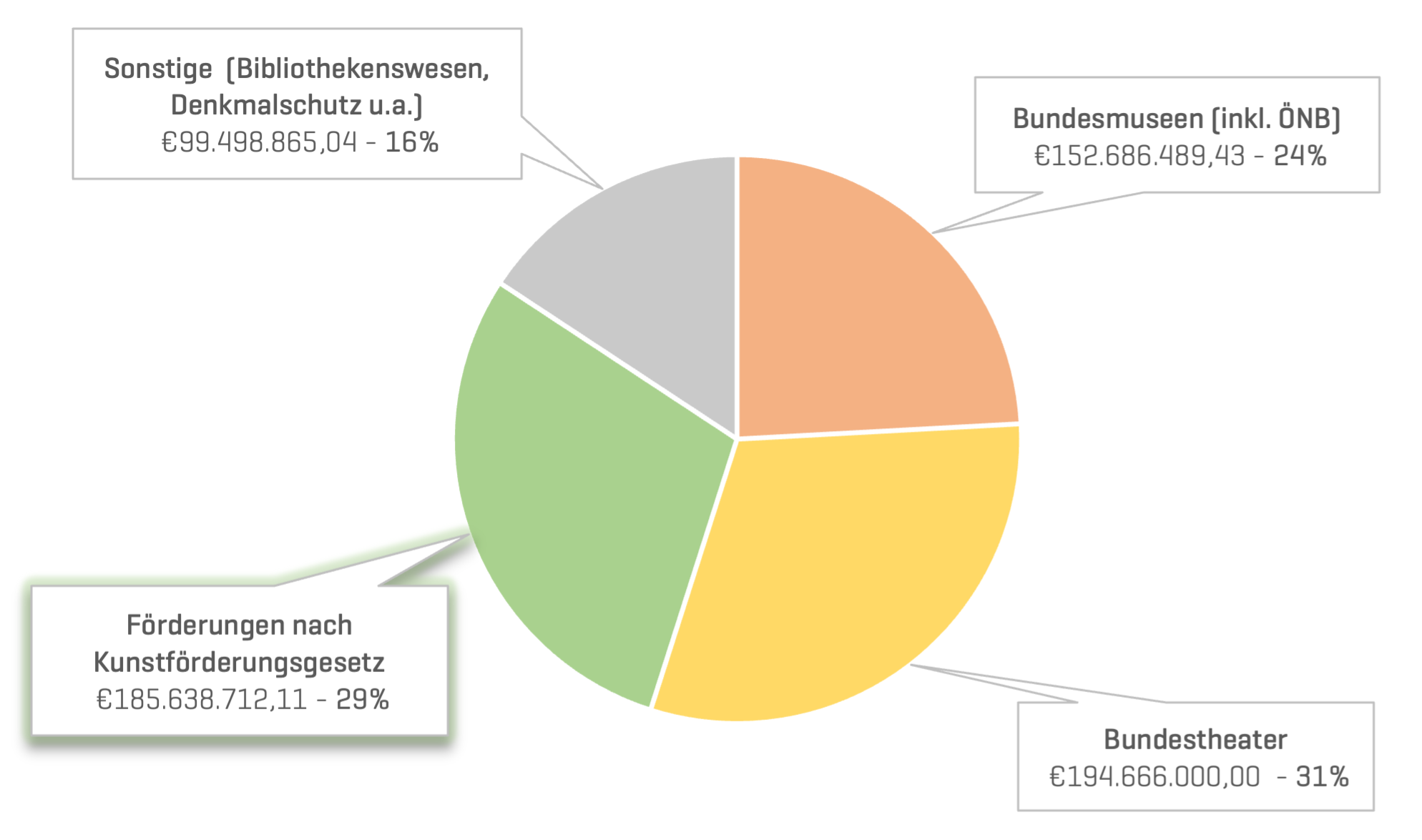

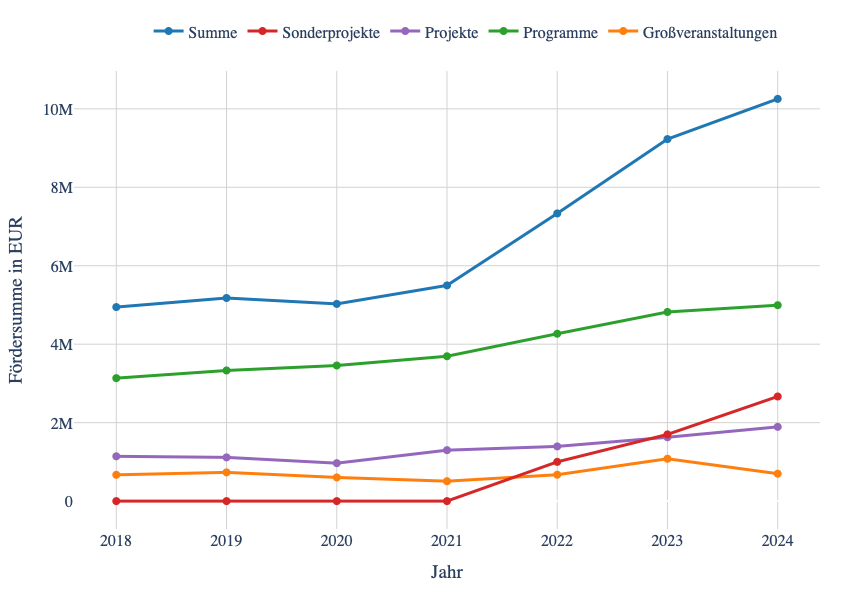

Ähnliches lässt sich bei den Großveranstaltungen beobachten (Bsp.: Sanierung der Bregenzer Festspiele) , und auch im Bereich der Kulturinitiativen gibt es Verzerrungseffekte. Für den Bereich, der mit der Förderung von Jahresprogrammen und Projekten eine zentrale Grundlage der Finanzierung vieler Vereine umfasst, weist der Bericht 10,2 Millionen Euro aus. Immerhin eine Steigerung von 19,3 % gegenüber 2023. Die Entwicklung in den wichtigsten Förderungsarten über die vergangenen Jahre stellt sich wie folgt dar:

Abbildung 4: Entwicklung Gesamtsumme und einzelne Förderungsarten im Bereich Kulturinitiativen, Quelle: Kunst- und Kulturberichte 2018 – 2024

Hier wird besonders der starke Einfluss von Sonderprojekten sichtbar, die das Budget vorübergehend „aufblähen", aber zeitlich begrenzt sind und keine nachhaltigen strukturellen Verbesserungen der Finanzierungssituation ermöglichen.

Eine seriöse Einschätzung der Finanzierungsbedingungen in den einzelnen Sparten und deren langfristige Entwicklung ist anhand der berichtseigenen Übersichten daher nicht möglich, ohne jede einzelne Förderung zu analysieren (die jedoch sehr transparent dargestellt werden). Der Anspruch, mit dem Bericht nicht nur Ausgabentransparenz zu schaffen, sondern die „Wissensbasis“ darzustellen, aus der die „Kulturpolitik der kommenden Jahre“ abgeleitet wird, wird so nicht erfüllt. Hier soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich die Regierungsparteien selbst eine bessere Datengrundlage für die Kunst- und Kulturförderung wünschen, vor allem die Verknüpfung bereits vorhandener kulturpolitisch relevanter Datenquellen.

Große Zahlen, Inflation und reale Kaufkraft: Die unsichtbaren Kürzungen

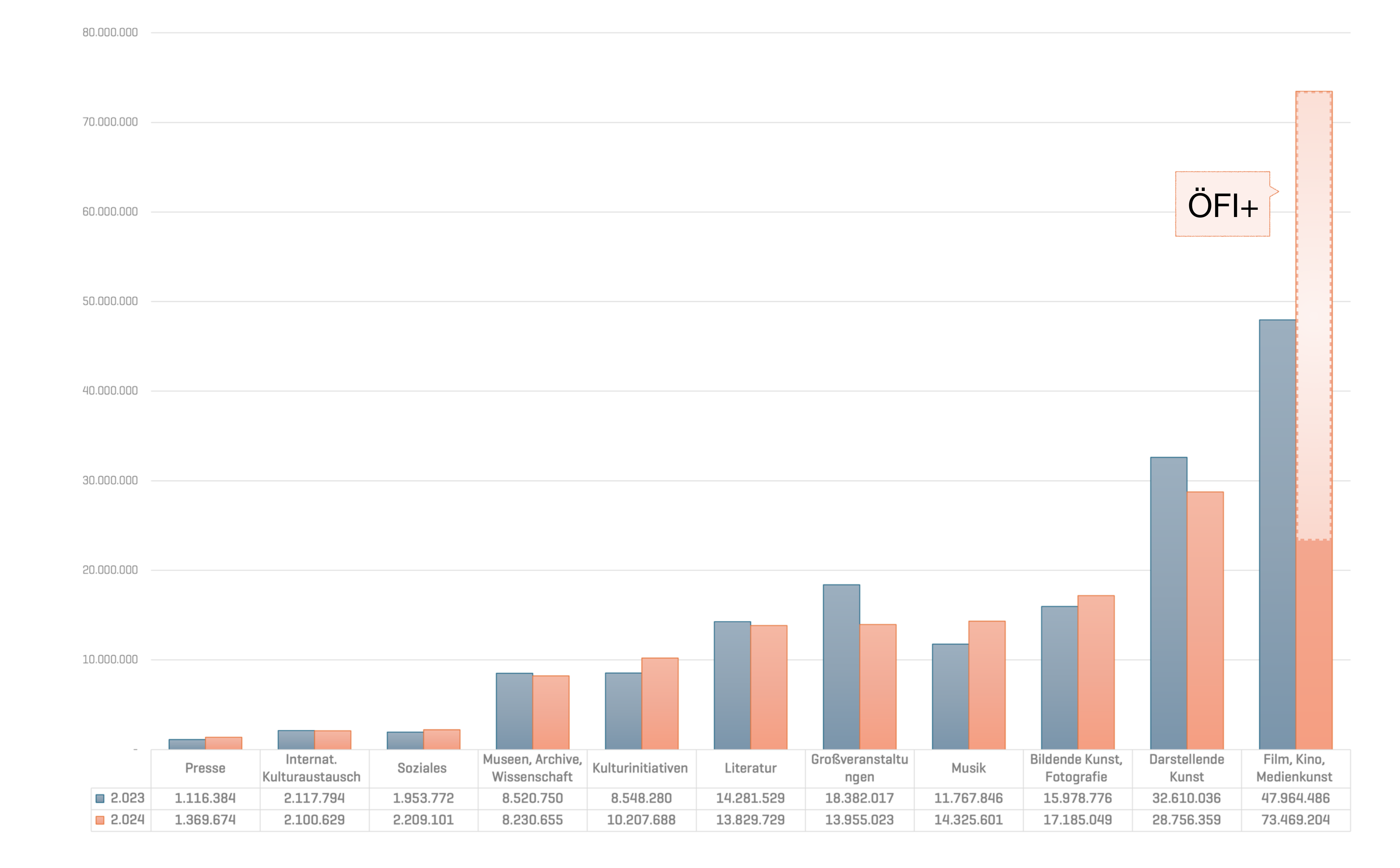

Ein weiterer Faktor, der die Aussagekraft einschränkt, vor allem wenn wie im Budgetbericht davon die Rede ist, dass sich die Kulturausgaben seit 2019 verdoppelt hätten, ist die ebenso rekordverdächtige Inflation in Österreich. Diese wird im Bericht zwar erwähnt, jedoch wird nicht deutlich, dass dadurch ein großer Teil der nominellen Steigerungen neutralisiert wird. Allein zwischen 2020 und Ende 2024 betrug die kumulierte Inflation in Österreich über 25%. Für die gleiche Fördersumme kann (sich) ein Verein heute also deutlich weniger leisten also vor fünf Jahren.

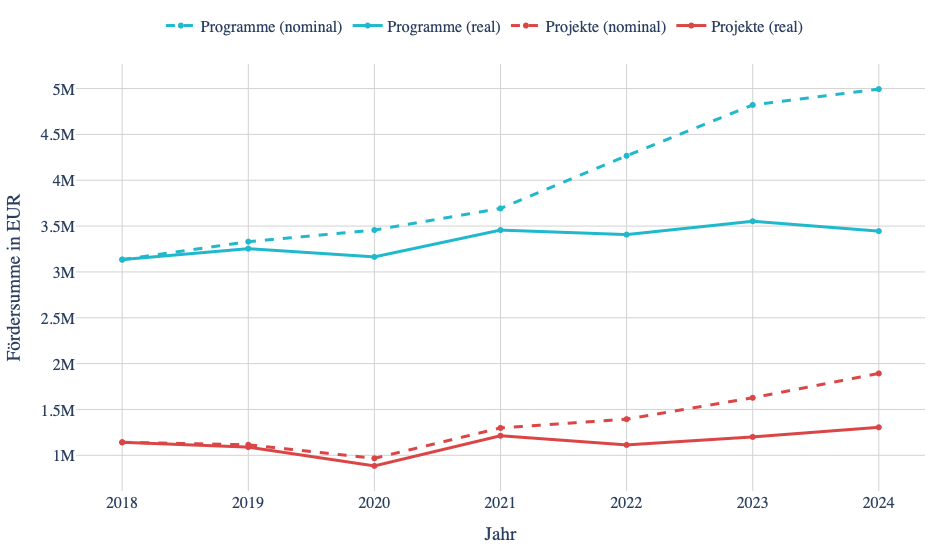

Auch dies lässt sich anhand des Bereichs Kulturinitiativen gut illustrieren. Nimmt man die Kernelemente der längerfristigen Finanzierung von Kulturarbeit in den Blick – also Programm- und Projektförderungen – und berücksichtigt die Preisentwicklung in dem Zeitraum, ergibt sich ein ernüchterndes Bild:

Abbildung 5: Programm- und Projektförderungen im Bereich Kulturinitiativen, real und nominal; Quellen: Kunst- und Kulturberichte 2018 – 2024, Statistik Austria

Im Ergebnis zeigen sich zwar leichte Steigerungen der Fördermittel insgesamt (die wiederum nichts über individuelle Förderhöhen aussagen), jedoch keineswegs große Sprünge. Gerade für kleine Initiativen sind steigende Kosten für Personal, Mieten und Infrastruktur unmittelbar und deutlich spürbar. Eine Bewertung der Förderlandschaft ohne inflationsbereinigte Perspektive bleibt daher unvollständig und verschleiert die realen Arbeitsbedingungen in der freien Kulturszene. Die nominell beeindruckenden Steigerungen in den Berichten und Verlautbarungen scheinen in Wahrheit oft nur ein Versuch, mit der Teuerung Schritt zu halten – von spürbaren Verbesserungen kann kaum die Rede sein.

Wer soll hier einsparen, wer hat so viel Geld?

Kurz zurück zum großen Ganzen und dem aktuellen Doppelbudget: Die Kunst- und Kulturförderung soll, wie bereits bekannt, im laufenden Jahr 2025 um 11 Millionen € gekürzt werden. Wo genau gespart wird, bleibt unklar. Im Budgetausschuss wurde betont, man wolle „die aufgrund der Budgetsituation notwendigen Einsparungen möglichst über alle Sparten hinweg gleichmäßig verteilen". Obiger Blick in die Zahlen zeigt jedoch deutlich: Die Kulturarbeit in der Breite kann kaum nennenswert einsparen. Trotz minimaler realer Steigerungen in den letzten Jahren bleibt die finanzielle Basis der „freien Szene" fragil. Dabei trägt sie wesentlich zum Wirkungsziel des Budgets bei, „nachhaltig stabile Rahmenbedingungen für das zeitgenössische Kunstschaffen und dessen Vermittlung" zu schaffen.

Ob dieses Ziel unter den in Aussicht gestellten Umständen haltbar bleibt, wird sich zeigen müssen. In einer bereits marginal finanzierten Förderlandschaft sind substanzielle Einsparungen nicht ohne massive strukturelle Schäden möglich. Dem gegenüber steht ein komplett zu vernachlässigender Beitrag zur Sanierung eines Haushalts: Zur Erinnerung: Die gesamten Ausgaben für Förderungen nach dem Kunstförderungsgesetz betrugen 2024 rund 185 Millionen Euro; bei einem Bundesbudget von über 120 Milliarden Euro also ca. 0,15% des Gesamthaushalts. Würde man heute etwa alle vom Bund geförderten Kulturinitiativen zusperren, wäre das eine Einsparung von ungefähr 0,008%! Bei aller der Branche eigenen Bereitschaft zur Selbstaufopferung: Das lohnt sich nicht.

Fazit

Der Kunst- und Kulturbericht 2024 belegt für die Kulturförderung in der Breite eine – relativ – stabile Entwicklung, jedoch nicht die vermeintliche Ausgabenexplosion, die mancherorts suggeriert wird. Die strukturelle Schieflage bleibt: Ein Großteil der öffentlichen Mittel fließt in gesetzlich abgesicherte Einrichtungen, während die freie Szene trotz steigender Anforderungen mit stagnierenden oder nunmehr gekürzten Ressourcen arbeitet.

Wenn nun Kürzungen in genau jenen Bereichen erfolgen, und seien es nur symbolische 5%, werden nicht „Effizienzreserven“ gehoben, sondern wird gesellschaftliche Infrastruktur geschwächt. Der fiskalische Effekt ist komplett zu vernachlässigen – symbolisch wird hingegen signalisiert, die Kulturszene wäre derart gut genährt, dass sie auch einmal den Gürtel enger schnallen könnte. Fair Pay, Teilhabe und kulturelle Vielfalt brauchen aber keine Fastenkur, nicht mal intervallweise, sondern Verlässlichkeit. Wie der designierte Sonderberater Rudolf Scholten es früher so schön gesagt hat: Kultur braucht keine Almosen, sondern eine öffentliche Finanzierung.

1 Das Kunstförderungsgesetz verpflichtet den Bund, „das künstlerische Schaffen in Österreich und seine Vermittlung zu fördern" und die „zeitgenössische Kunst, ihre geistigen Wandlungen und ihre Vielfalt im Geiste von Freiheit und Toleranz zu berücksichtigen". Anders als die gesetzlich fixierten Basisabgeltungen für Bundestheater und -museen ermöglichen die Mittel nach dem Kunstförderungsgesetz eine flexible, nach inhaltlichen Kriterien gesteuerte Förderung der freien Szene, von Einzelkünstler*innen, Projekten und kulturellen Initiativen.

2 Um die Vergleichbarkeit der Kulturausgaben über die Jahre und zwischen verschiedenen Gebietskörperschaften zu gewährleisten, verwendet der Kunst- und Kulturbericht die vom Institut für Kulturmanagement der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien entwickelte LIKUS-Systematik (Länderinitiative Kulturstatistik). Mir ihr kann jede einzelne Förderung einem Sachbereich wie „Darstellende Kunst", „Musik", „Bildende Kunst", „Film" und „Literatur" zugeordnet werden.