Resilientes Kulturnetzwerk am Bodensee - Vorarlberg beteiligt sich an Interreg-Call

Demokratie, Regeneration, Widerstandsfähigkeit und Netzwerkausbau stehen aktuell im Themenfokus der IG Kultur Vorarlberg. Etliche Gespräche mit Kulturkolleg:innen unserer Nachbarländer zeigen Ähnlichkeiten im beruflichen Spannungsfeld zwischen Sparkurs, Kulturprogramm und gesellschaftlichem Auftrag. Dem tragen wir Rechnung - vor wenigen Tagen reichten wir in Kooperation mit der FHV Vorarlberg University of Applied Sciences als Projektleader eine Projektskizze zum Thema Resilienz in Kulturbetrieben bei Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein ein. Nun liegt es am Entscheidungsgremium, ob wir uns dem in den kommenden Jahren widmen können, wir feiern jedoch schon den Zwischenerfolg: Die Kulturnetzwerke greifen bereits und das Wissen, wie groß unser gemeinsames kreatives Potential ist, eint über Grenzen hinweg.

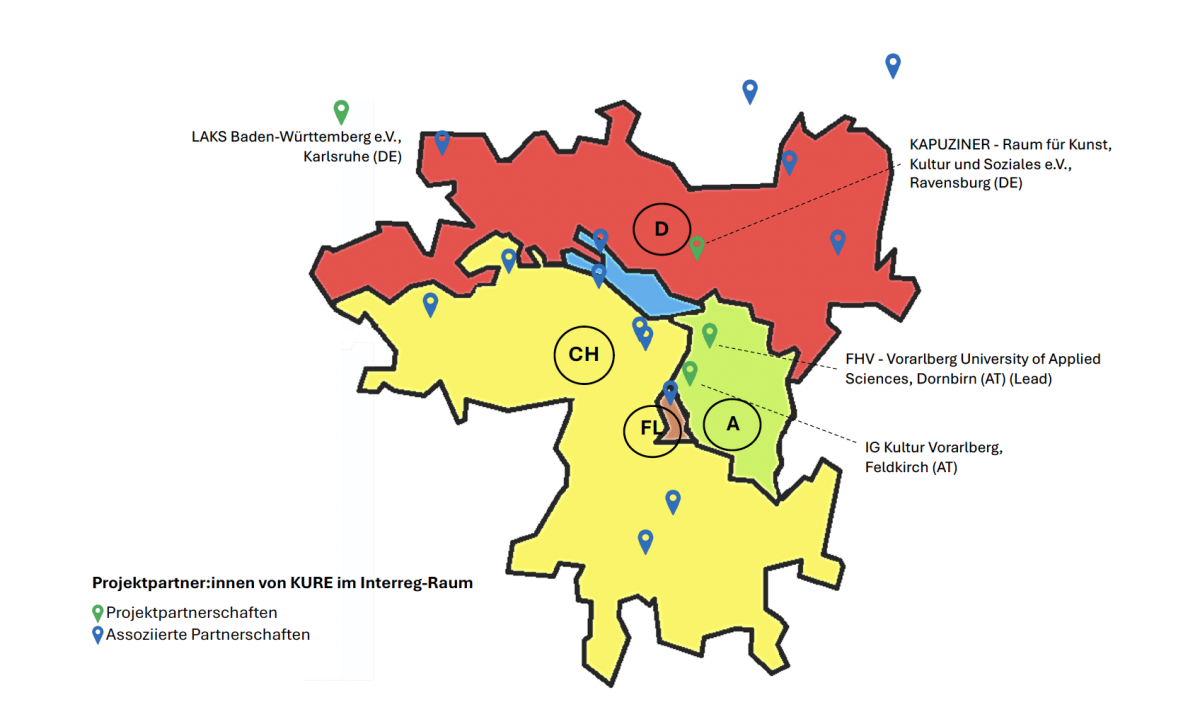

Nach arbeitsintensiven Sommermonaten haben wir Anfang September gemeinsam mit der FHV Vorarlberg University of Applied Sciences - Forschungsgruppe Empirische Sozialwissenschaften, dem LAKS Baden-Württemberg - Landesverband der Soziokulturellen Zentren, und dem Verein KAPUZINER in Ravensburg bei der Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein eine Projektskizze für einen Antragsprozess zum Thema Resilienz in Kulturbetrieben eingereicht. Schon die Vorbereitung zeigte die Kraft neuer Netzwerke: Sie bringen Neues und generieren Fragen, sie liefern Erkenntnisse, sie lösen Wertschätzung aus und trainieren das Reflexionsvermögen. Jedenfalls bekräftigten uns die zahlreichen Gespräche darin, nach methodischem Rüstzeug zu suchen, um weiterhin unsere Arbeit zu tun. Im besten Fall stabil und voller Energie. Genau hier setzt die Projektskizze namens KURE an und wenn wir zur Antragsstellung eingeladen werden, starten wir im Frühsommer 2026. Bevor es zur Antragstellung kam, erlebten wir aber noch einen Frühjahrs-Ausflug in die Schweiz und kehrten bestens informiert und künstlerisch angereichert mit Plänen nach Vorarlberg zurück.

Der Start über das Kulturforum

Die Internationale Bodenseekonferenz IBK lud im Mai zum biennalen Kulturforum nach Schaffhausen ein, das 2025 unter dem Thema Prekäre Arbeitsverhältnisse im Kulturbereich stand. Diskutiert wurden Handlungsspielräume, Erfolgsmodelle und Risiken rund um Richtgagen und faire Bezahlung. Vorarlberg war vertreten durch Fabian A. Rebitzer (FHV Vorarlberg University of Applied Sciences, Studie zu Lebens- und Einkommensverhältnissen Kunstschaffender in Vorarlberg) und Mirjam Steinbock (IG Kultur Vorarlberg, Fair Pay im Kulturbereich), die Einblicke in die Arbeitsrealitäten von Künstler:innen und Kultureinrichtungen gaben.

Im Anschluss daran entstand die Idee, ein Austauschformat für Kultureinrichtungen und -verbände im deutschsprachigen Bodenseeraum zu etablieren. Ziele wären u.a. die stärkere Vernetzung von Akteur:innen, Förderstellen und Verbänden sowie ein praxisorientierter Austausch über bewährte Modelle wie Fair Pay, Förderpraxis oder Raumangebote.

Ein erstes Treffen mit Kulturvertretungen aus Liechtenstein bildete den Auftakt – verbunden mit der herausfordernden Frage, wie sich im dynamischen Umfeld der Kulturarbeit ein Austausch ermöglichen lässt.

Auf Einladung der Fachhochschule Vorarlberg

Etwa zeitgleich begann Dr. Thomas Zabrodsky von der Forschungsgruppe Empirische Sozialforschung der FHV Vorarlberg University of Applied Sciences, eine Projektskizze mit dem Fokus Resilienz in Kulturbetrieben vorzubereiten. In Reaktion auf einen Call der Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein wurden Einrichtungen und Verbände gesucht, die als Partner:innen in Frage kommen könnten. Interreg ist ein Regionalprogramm der Europäischen Union zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, an dem sich auch Nicht-EU-Staaten beteiligen können.

Wir hatten bis dato noch keine EU-Projekterfahrung, ausschlaggebend für die Beteiligung am Antragsverfahren war das spannende Thema Resilienz, welches ganz gut zu unserem Jubiläumsthema für 2026, Regenerative Kulturarbeit, zu passen scheint. Der Begriff triggerte uns anfangs aber auch: Den Kunst- und Kultursektor per se als resilient zu beschreiben, würde zu kurz greifen. Die Arbeits- und Planungsbedingungen werden immer unsicherer. Die Kommunikation, vor allem in finanziellen Belangen, erfolgt kaum auf Augenhöhe, denn viel zu oft stehen Kunst- und Kulturakteur:innen als Bittstellende da. Und dann schwebt da noch das Narrativ in der Luft, Kunst und Kultur würden auch ohne längst notwendige Mittelerhöhungen ganz gut funktionieren, denn deren Player, die machten das aus reiner Freude. Auch wenn Freude ein wesentlicher Faktor unseres Tuns ist, unsere Berufssparte braucht ein hohes Maß an Professionalität und Expertise sowie eine faire Bezahlung.

Hintergrund im Vordergrund

In der Bodenseeregion tragen zahlreiche Kulturbetriebe wesentlich zu Bildung, Innovation und Lebensqualität bei, stehen jedoch durch knappe Mittel und Krisen stark unter Druck. KURE zielt darauf ab, Resilienz zu stärken, indem es Führungspersonen von Einrichtungen, besonders jene in freier Trägerschaft anspricht. In kooperativen Workshops sollen praxisnahe Lösungen entwickelt werden, um Betriebe zukunftsfähig zu machen und die Kulturlandschaft aktiv mitzugestalten. In den zahlreichen Vorgesprächen mit Kulturpersönlichkeiten in Österreich und Deutschland, in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein wurden etliche Themenbereiche übereinstimmend genannt:

- Dritte Räume

- Regionale Kulturarbeit

- Erhalt von Qualität in Kunst und Kultur bei steigendem Sparkurs und Fördereinschränkungen

- Fachkräftemangel in der Kultur

- Ehrenamt vs Hauptamt

- Generationenwechsel

- Kultur und Tourismus

- Community Building

Was die Projekt-Vollpartner:innen sagen

"Die gemeinsame Erarbeitung der Projektskizze KURE war für mich als Forscher eine besondere Gelegenheit. Zum einen konnte ich mich intensiv mit den Transformations-Prozessen in Kulturbetrieben auseinandersetzen, einem Thema von hoher gesellschaftlicher Relevanz, das entscheidend für den sozialen Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit der Region ist. Zum anderen ermöglichte der Prozess einen frühen, engen Austausch mit Akteur:innen der Kulturszene, in dem wir das Design und die Fragestellungen kooperativ entwickeln konnten. Besonders motivierend war für mich die Aussicht, mit unserer Forschung eine grenzüberschreitende Wirkung zu entfalten, die sowohl wissenschaftlich fundiert als auch praktisch anschlussfähig ist."

Dr. Thomas Zabrodsky, Projektlead KURE, FHV - Vorarlberg University of Applied Sciences

"Unser Hauptanliegen als Interessensvertretung unabhängiger, gemeinnütziger Kultureinrichtungen ist, dass diese als Betrieb inkl. aller Akteur:innen gesund bleiben und ihre Arbeit fortführen können. Vereinsfunktionär:innen und Geschäftsführungen sollen daher strategisch, strukturell und solidarisch unterstützt werden, um gesellschaftlich weiterhin wirken zu können. In den Kulturvereinen passiert schließlich eine relevante Basisarbeit: Vielfalt bieten den Boden, damit Kunst und Kultur und letztlich der Mensch in jeglicher Form und Größe wachsen kann."

Mirjam Steinbock, Geschäftsführerin IG Kultur Vorarlberg

"KURE führt uns über Ländergrenzen hinweg zu den Gemeinsamkeiten in der Bodenseeregion: Wie gelingt es den Kulturschaffenden in diesen herausfordernden Zeiten, stabil zu bleiben? Wie können wir Führungskräfte stärken und resiliente Netzwerke schaffen, um gemeinsam das kreative Potential von Kunst und Kultur weiter zu entwickeln? Die Relevanz der Soziokultur drückt sich darin aus, Kunst und Gesellschaft zusammen zu denken, Zugänge zu schaffen, Kultur für alle zu ermöglichen (zumindest für möglichst viele). Aktuelle Methoden und valide wissenschaftliche Daten wie sie in diesem Projekt angewandt und erhoben werden, helfen enorm, die nötige Transformation im Kulturbereich zu realisieren."

Laila Koller, Mitarbeiterin für Strategische Soziokulturplanung bei der LAKS Baden-Württemberg e.V.

Wie geht es weiter?

Im November entscheidet der Lenkungsausschuss von Interreg über unsere Projektskizze und ob diese für einen Antrag zugelassen wird. Bei einer Zusage können wir im Mai/Juni 2026 starten und im Sommer 2028 abschließen. Geplant sind Recherche, Interviews, Arbeit mit Fokusgruppen, die gemeinsame Entwicklung und Erprobung eines Workshop-Formats sowie die Erstellung eines praxisnahen Handbuchs, begleitet von Öffentlichkeitsarbeit.

Bereits jetzt haben wir – gemeinsam mit der FH Vorarlberg als Projektleader – in drei Monaten intensive und eigenfinanzierte Vorarbeit geleistet. Mittlerweile konnten wir vier Einrichtungen als Vollpartner, sieben Interessensvertretungen, sechs Kulturbetriebe sowie acht Expert:innen aus den vier an den Bodensee angrenzenden Ländern gewinnen.

Mit jedem Gespräch wächst die Überzeugung: Resilienz im Kulturbetrieb ist notwendig. Beeindruckend ist, wie großzügig viele Kulturpersönlichkeiten ihr Netzwerk teilen, Tipps geben und Brücken zu weiteren Playern bauen.