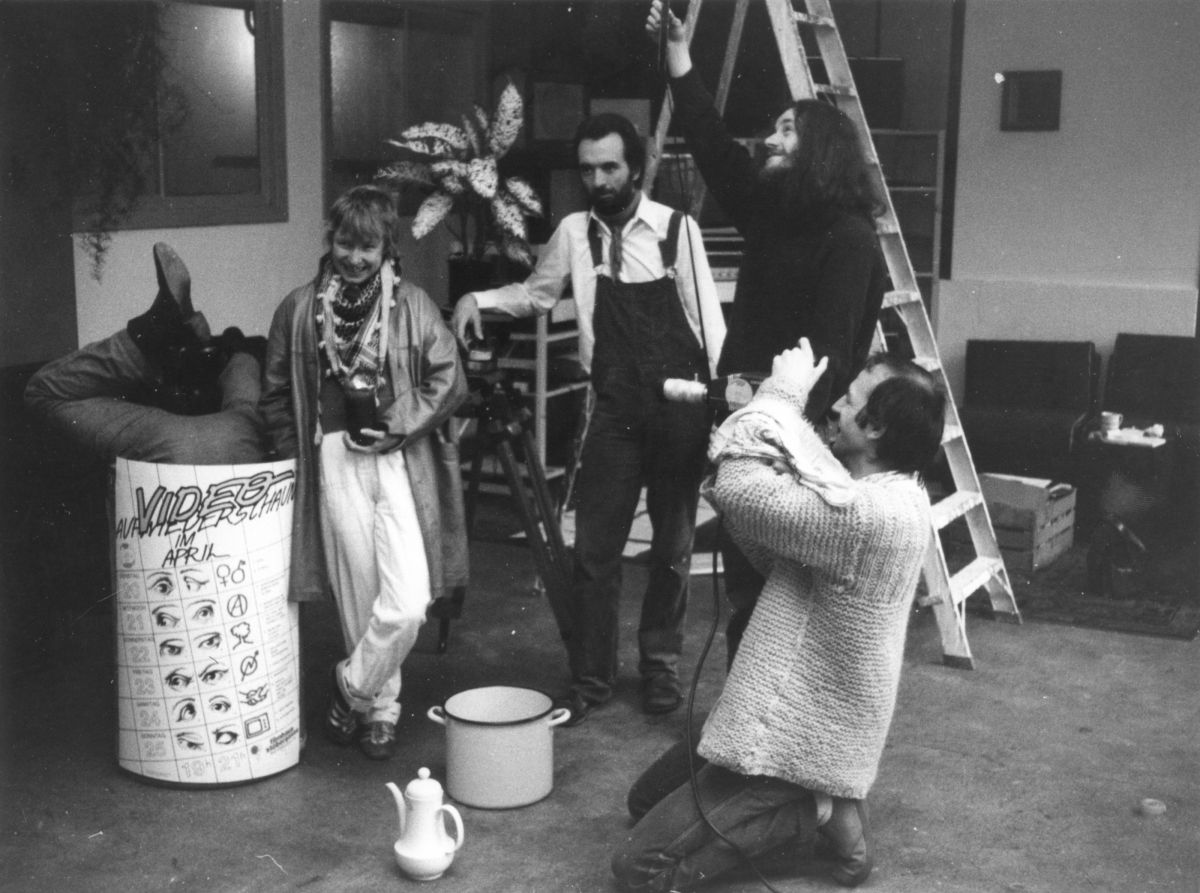

Die Medienwerkstatt Wien wurde 1978 als Dachverband für die in dieser Zeit neu entstandenen „Videogruppen“ in der kulturpolitischen Szene gegründet. Sie speiste sich aus der sogenannten „Alternativbewegung“ der 1970er- und 80er-Jahre und hatte wichtige Wurzeln in den vielen sich neu bildenden sozial-politischen Initiativen. Der Kontakt zur künstlerischen Videoszene wurde erst einige Jahre später geknüpft. Dies leitete einen Wandel von einem aktivistischen Zentrum für „Gegenöffentlichkeit“ und medialer Selbstermächtigung per „neuem Medium“ Video zu einem regelmäßig betriebenen Produktions-, Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum ein.

Wie viele der Kunst- und Kulturinitiativen, die in dieser Zeit entstanden, verstand sich die Medienwerkstatt als Kollektiv, das seine Aktivitäten und Ziele in nicht-hierarchischen Strukturen aushandelte. Der Nachteil der dadurch entstehenden Reibungsverluste wurde durch wertvolle Erfahrungen im Entwickeln von Strukturen und kommunikativer Strategien sowie einem intensiven inhaltlichen und gestalterischen Austausch ausgeglichen. Die wechselnde Zusammensetzung des operativen Teams ergab sich nicht aus Calls oder Bewerbungen, sondern meist projektbezogen. Alle prägenden Mitarbeiter*innen der Medienwerkstatt sind über ein von ihnen vorgeschlagenes Videoprojekt eingestiegen und dann oft für mehrere Jahre Teil des Kollektivs geblieben.

Die Zeit, sich längerfristig eine eigene Arbeitspraxis aufzubauen, ist für viele nicht mehr vorhanden, ein "learning by doing" im Förderjahreszyklus nicht unterzubringen.

Was bedeutet diese kulturelle DNA für eine mögliche Übergabe an eine jüngere Generation?

Zunächst muss gesagt werden, auch die Medienwerkstatt tut sich schwer damit. Das Publikum und die Aussteller*innen werden zwar immer jünger, das Interesse an einer strukturellen Mitarbeit ist aber nur bei wenigen vorhanden und scheiterte bisher an Zeit- und Geldmangel. Als Resümee der bisherigen diesbezüglichen Erfahrungen haben sich drei wesentliche Problemfelder herauskristallisiert.

- Es gibt keine job description. Die Vertreter*innen der Gründer*innengeneration arbeiten bis heute als Generalist*innen, die Tätigkeitsfelder sind breit und meist durch langjährige Erfahrung professionalisiert. Dies lässt sich schwer an eine Generation von Spezialist*innen wie cultural manager, artistic researcher oder digital artists vermitteln, die noch dazu sofort auf regelmäßiges Einkommen angewiesen sind. Die Zeit, sich längerfristig eine eigene Arbeitspraxis aufzubauen, ist für viele nicht mehr vorhanden, ein „learning by doing“ im Förderjahreszyklus nicht unterzubringen.

- Die meisten Interessent*innen wollen etwas Neues aufbauen. Jene Institutionen, die ihr Team nicht regelmäßig verjüngt haben, können zwar eine etablierte und funktionierende Struktur übergeben, das Gewicht einer langen Geschichte ist für junge Kunst- und Kulturarbeiter*innen aber auch schwer abzuschütteln. Hier schlagen ebenfalls die immer diversifizierteren Förderstrukturen durch, die es erschweren, sich eine noch nicht mit einem konkreten Programm gefüllte Zeit des Experimentierens an einer Neuausrichtung zu leisten.

- Es gibt einen Elterngenerationeneffekt. Was in der freien Kulturszene an kollektiver Arbeit, Diskussionskultur und versuchter Auflösung von Machtstrukturen entwickelt wurde, bezog sich im Wesentlichen auf die eigene Generation. Ein wichtiges Bindeglied für diese Strukturen waren Freundschaften. Zwischen Gründer*innen und jungen Künstler*innen stellt sich die Situation bis auf wenige Ausnahmen jetzt anders dar. Es sind weniger Freundschaften, sondern eher Solidarität und Vorbildwirkung, die das Verhältnis prägen. Das Loslassen von gegenseitigen vorgefertigten Vorstellungen ist ein wesentlicher Schlüssel für den Generationenwechsel.

Was die Medienwerkstatt Wien betrifft, so befindet sie sich gerade in einem neuerlichen Versuch der Transformation. Dieser bezieht sich nun nicht mehr nur auf eine personenbezogene, sondern auch auf eine technologische Weiterentwicklung. War es in ihrer Gründungsphase das Medium Video, das den Nukleus des sich formierenden Medienzentrums bildete, so sind es nun dokumentarische wie künstlerische VR- und AR-Projekte, aus denen eine regelmäßige Zusammenarbeit mit jungen Künstler*innen erwächst. Es ist zu hoffen, dass dies einen Generationenwechsel erleichtert, da es neben gegenseitigem Respekt auch eine erfrischende Neugier aufeinander ausgelöst hat.

Möge die Übung gelingen.

https://www.medienwerkstatt-wien.at

Gerda Lampalzer ist Medienkünstlerin und seit 1980 im Team der Medienwerkstatt Wien. Sie kuratiert das Veranstaltungs- und Ausstellungsprogramm der Medienwerkstatt und vertritt diese seit Jahrzehnten als Obfrau.

Coverbild: Medienwerkstatt Wien: Ferdinand Stahl, Gerda Lampalzer, Gustav Deutsch, Andi Stern, Manfred Neuwirth – Archiv Medienwerkstatt Wien ca. 1980

Dieser Artikel ist in der Ausgabe 1.25 „ÜBERGABE KULTUR“ des Magazins der IG Kultur Österreich - Zentralorgan für Kulturpolitik und Propaganda erschienen.

Das Magazin kann unter office@igkultur.at (5,50 €) bestellt werden.