Eine vielfältige Musikkultur fördert auch die Gesundheit

In der Antike schrieb man Musik sogar eine heilende Wirkung zu. Dass sie eine außerordentliche Bedeutung für eine positive Persönlichkeitsentwicklung haben kann, ist immer noch bekannt. So vielfältig Musik ist, so vielfältig können auch die Anwendungsgebiete im Gesundheits- und Sozialbereich sein.

In allen Kulturen ist Musik gegenwärtig und mit anderen Ausdrucksformen wie dem Tanzen verbunden. Auch wenn wir bei „Chorgesang“ heute an Musik denken, weist uns der etymologische Ursprung des Wortes auf die ursprüngliche Ganzheit von Musik, Tanz und Schauspiel hin. So bezeichnete das griechische Wort „chorus“ ursprünglich den „Tanzplatz“ und – in der weiteren Bedeutungsevolution des Wortes – als „Reigentanz“ auch die tanzende Gruppe und den mit Gesang verbundenen Tanz selbst. Aus diesen frühen Kombinationsformen von Bewegung und Gesang und dem Hinzutreten von Schauspielern, die mit dem Chor in Dialog traten, entwickelte sich schrittweise das griechische Drama.

Musik war historisch gesehen also keine isolierte Kunstform und ist auch heute mit zahlreichen kulturellen Techniken verbunden, zu denen alle Formen des Singens, des Tanzens und des Spielens von Instrumenten – für sich genommen und in vielfältigen Formen möglicher Verbindungen – gehören. Insbesondere zählen hierzu auch kreative Formen der Improvisation und Komposition, die neue Möglichkeiten des musikalischen Fühlens, Denkens und Handelns eröffnen. Die Gesamtheit musikalischer Tätigkeiten umfasst dabei sowohl die Rezeption von Musik als auch die aktive Ausübung des Singens und Musizierens. Hinsichtlich der Rezeption ist das passive Musikhören (Musik im Hintergrund, z. B. im Kaufhaus) vom aktiven Musikhören (konzentriertes Zuhören, z. B. im Konzert) zu unterscheiden. Insgesamt gehört Musik in der einen oder anderen Form zum Erfahrungsschatz jedes Menschen.

Angesichts der hier im Überblick skizzierten Vielfalt unserer Musikkultur, kann allein nur die Vorstellung, sie könne Einschränkungen erfahren, die darauffolgende emotionale Verarmung einer Gesellschaft erahnen lassen. Die Augsburger Puppenkiste hat schon im Jahr 2000 den sehens- und hörenswerten Versuch unternommen, das Thema „Musik und Kultur für Groß und Klein“ in ihrer Fernsehserie „Lilalu im Schepperland“ aufzuarbeiten. Die Filmemacher*innen zeigen, was der Verlust der Musik für das Land „Melodanien“, in dem unablässig „schöne Töne fließen“, bedeutet und wie schrecklich es für deren Bewohner*innen ist, wenn dies zu einem „Schepperland Kakofonien“ wird – glücklicherweise siegen die „Melodanier“ und es gibt ein Happy End!

Auch wenn Musik – und im weiteren Sinne Kunst und Kultur – aus evolutionärer und anthropologischer Perspektive keiner weiteren Rechtfertigung bedarf, so ist zu beobachten, dass bereits seit der Antike das Interesse auch der heilenden Wirkung von Musik galt. Heute ist die Frage, wie Musik Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen positiv zu beeinflussen vermag, aktueller denn je. In den letzten Jahren entstanden mehrere wissenschaftliche Studien, die zeigen konnten, dass musische und kulturelle Aktivitäten sich positiv auf die seelische und körperliche Gesundheit auswirken. So lieferte 2012 die sogenannte HUNT-Studie der Autoren Cuypers, Krokstad und Holmen mit 50.797 schwedischen Erwachsenen spezifische Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen gesteigerter rezeptiver oder kreativer kultureller Aktivität und verminderter Depression und Ängstlichkeit. Kreutz und Kollegen konnten bereits 2004 in einer Studie nachweisen, dass Singen und Hören von Musik zu einem Anstieg von Immunglobulin A und anderen Hormonen führt, wodurch es insgesamt zu einer Verbesserung der körperlichen Immunabwehr kommt. Interessanterweise war hinsichtlich dieser positiven Effekte das aktive Singen dem reinen Hören von Musik überlegen. Insbesondere für das Chorsingen konnten positive psychosoziale Wirkfaktoren nachgewiesen werden. Die Gruppe um Clift und Hancox untersuchte seit 2008 in einer groß angelegten Studie mit 1.124 Chorsänger*innen aus England, Deutschland und Australien die Effekte des Chorsingens auf Wohlbefinden und Gesundheit der Teilnehmenden. Hierbei zeigte sich, dass das Singen im Chor zu Stressreduktion und Entspannung führte, die Chorsänger*innen erlebten das Musizieren als sinnhafte Tätigkeit und fühlten sich in der Gemeinschaft des Chores sozial eingebunden. Das musikalische Erlebnis im Chor ist verbunden mit Wohlgefühl, Erlebnissen von Flow und Chill- Momenten. Die körperlichen Vorgänge beim Singen führten zu einer verbesserten Atmung und Belüftung der Lungen und zu einer Anregung des Herz-Kreislauf-Systems. Insgesamt verbesserte sich durch das Chorsingen der psychische und körperliche Gesamtzustand.

Eine außerordentlich hohe Bedeutung für eine positive Persönlichkeitsentwicklung hat die musikalische Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Bastian konnte in seiner Studie mit Grundschulkindern in Berlin nachweisen, dass eine intensive musikalische Förderung zu einer Verbesserung des Sozialverhaltens der Kinder führte. Da Musizieren kognitive, emotionale und soziale Vorgänge gleichermaßen einschließt, ermöglicht Musikunterricht ein ganzheitliches pädagogisches Herangehen, bei dem sich Kinder in positiver Weise selbst erleben und ein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln können. In einer Vielzahl musikpsychologischer Studien ist darüber hinaus erwiesen, dass Kinder gegenüber unterschiedlichen kulturellen Angeboten, Stilrichtungen und Genres eine natürliche Offenheit an den Tag legen: Sie mögen das, was ihnen angemessen präsentiert wird, sei es Klassik, Pop, Rock, Jazz oder Weltmusik ... Wenn wir also auf kulturinteressierte Erwachsene in den kommenden Generationen Wert legen, sollten wir früh mit der musikalischen Bildung der Kinder beginnen.

In den letzten Jahren sind im Bereich der Musik zunehmend Stiftungen und Aktionsbündnisse entstanden, welche die Tradition des Singens mit Kindern in Familie, Kindergarten und Schule wiederbeleben möchten. Die Stiftung „Singen mit Kindern“ hat ein generationenübergreifendes Modell entwickelt, in dem aus der Großelterngeneration sogenannte Singpat*innen mit den Kindern im Kindergarten singen. Hiervon können beide Parteien profitieren, denn auch für die ältere Generation ist instrumentales Musizieren und Singen der Gesunderhaltung sehr zuträglich. Auch dies konnte in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen werden (Hartogh und Wickel 2008).

Claudia Spahn ist professionelle Musikerin, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Leiterin des Freiburger Instituts für Musikermedizin an der Hochschule für Musik und der Universitätsklinik Freiburg.

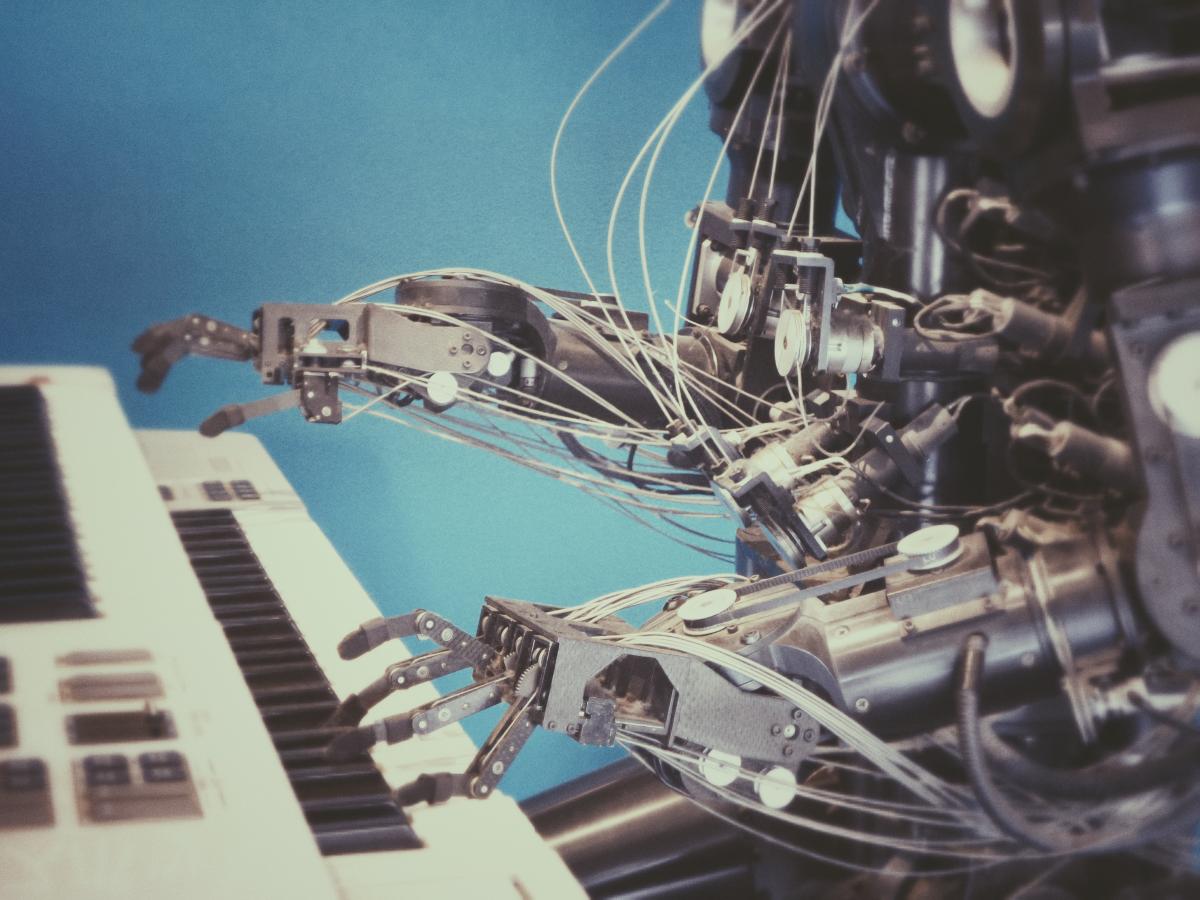

Coverfoto: © Franck V.

Literatur:

Bastian H. S. (2000): Musik(erziehung) und ihre Wirkung. Eine Langzeitstudie an Berliner Grund- schulen. Mainz: Schott

Clift S., Hancox G., Starico R., Whitmore C. (2008): Singing and health: A systematic mapping and review of non-clinical research. Research Report, Sidney de Haan Centre for Arts and Health

Cuypers K., Krokstad S., Holmen T.L. et al. (2012): Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults: the HUNT study, Norway. J Epidemiol Community Health 66: 698–703

Hartogh T., Wickel H. H. (2008): Musizieren im Alter. Arbeitsfelder und Methoden. Mainz: Schott Music.

Kreutz G., Bongard S., Rohrmann S. et al. (2004): Effects of choir singing or listening on secretory immunoglobulin A, cortisol, and emotional state. J Behav Med 27: 623–635

Dieser Artikel ist in der Ausgabe 1.19 „Kultur als Rezept“ des Magazins der IG Kultur Österreich - Zentralorgan für Kulturpolitik und Propaganda erschienen.

Das Magazin kann unter office@igkultur.at (5 €) bestellt werden.